i.

“¿Por qué me pasa esto justo ahora, que tengo un buen trabajo, vacaciones, obra social, cobro bien y hago lo que me gusta? ¿Por qué?”. Terminaba un enero calurosísimo en Buenos Aires y Lohana Berkins se estaba muriendo. A los cincuenta años, rodeada de amigas y con una cantidad enorme de personas sumando rituales, rezos, reiki, abrazos de luz para que salga, para burlar un rato más ese destino trágico que se lleva a las travestis demasiado pronto.

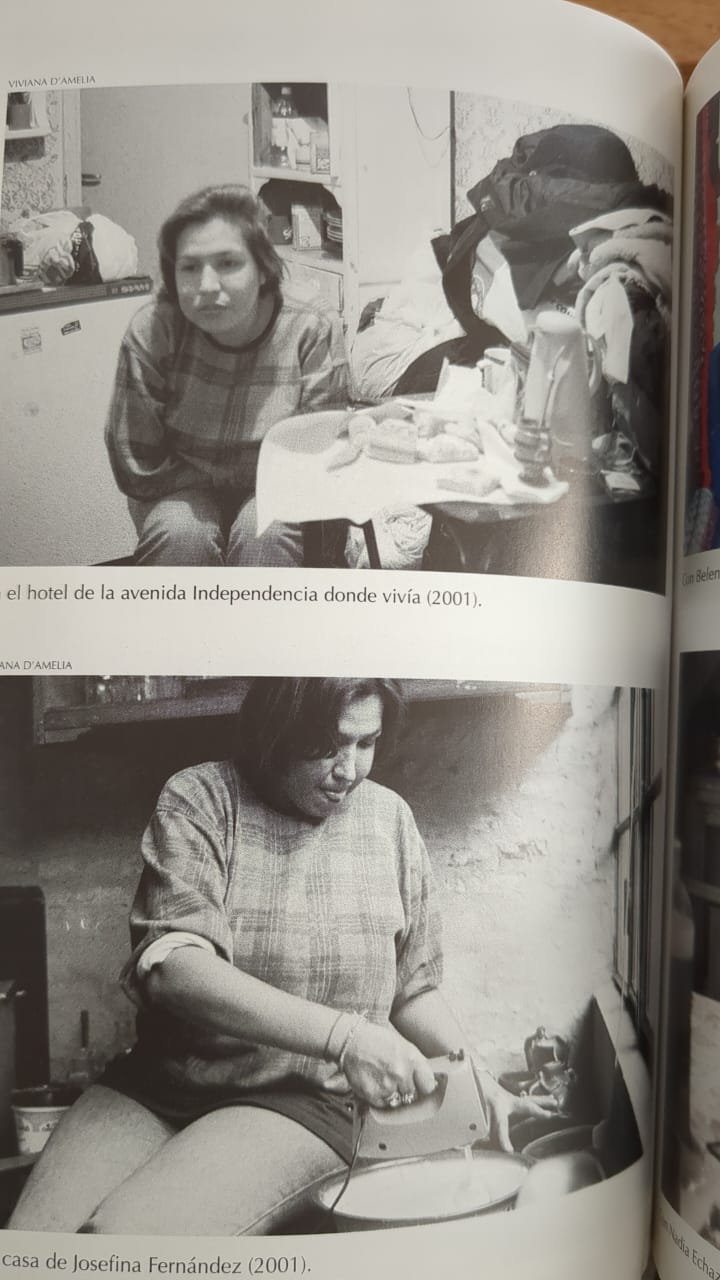

La escena final queda hermosa y tristemente relatada en las primeras páginas del libro La Berkins, una combatiente de frontera, escrito por la antropóloga, compañera de militancia y amiga de Lohana, Josefina Fernández. Esa amistad le aporta al texto el afecto, la cercanía que le falta a esas crónicas carentes de todo riesgo que, en palabras de María Moreno, tejen los cazadores oportunistas del relato “fuerte”, “dramático”, los que se ponen a escribir sobre la agenda de moda —la mujer golpeada, la comunidad trans, el pobrerío— con la distancia y el tono casi amarillista de quien observa el fenómeno con ansias de generar impacto, likes y clics. Acá no, nada de eso. Lohana, lejos de ser objeto pasivo, comanda ese proyecto que excede su biografía, que desborda su vida para darle voz a las otras travestis desaparecidas o muertas que fueron sus maestras, sus compañeras, su familia. Y decidida, mandona y despatarrada, pone a la antropóloga a escribir.

India, latina, trava. Así se adjetivaba Lohana. Nacida en un pueblito de Salta, fue expulsada de su casa a los trece años por “no ser un hombre de verdad”. Sucede que la historia de Lohana es la historia de un saber ineludible: “¿Mujer? Desde que tengo uso de razón”. De la opresión familiar fue a refugiarse a la casa de la gorda Pocha, esa especie de mamá de mariquitas y travestis desterradas. Ahí perdió la infancia y ganó la sabiduría necesaria para subsistir en un mundo poco amable con las diferencias. Su vida era un montaje de violencias que relataba con un tono para nada victimista: la enunciación de la Berkins era la de una sobreviviente devenida justiciera.

ii.

“¿Qué pasa con la homosexualidad, con la sexualidad en general, en la Argentina, para que datos tan inocuos como el roce de una lengua en un glande, en un esfínter, sean capaces de suscitar tanta movilización —concretamente, la erección de todo un aparato policial, social, familiar, destinado a perseguir la homosexualidad?”, escribía en 1984 Néstor Perlongher. Lo leo y advierto lo anacrónicamente contemporáneo. Hablar de homosexualidad en Argentina no es solo hablar de goce sino también de terror. Terror a la persecución, a los secuestros, a los encarcelamientos, a los escarnios y bochornos que anteceden a los crímenes de la dictadura militar pero anticipan un modo de eliminar al otro.

Sobre ese terror, las travestis saben. “¡Nos matan como perros!”, gritaba Lohana cuando en las manifestaciones feministas las problemáticas del colectivo travesti quedaban ninguneadas frente a la agenda de reclamos mujeriles. Porque la causa travesti/trans también incomodó (e incomoda) a unas cuantas feministas: gracias al esencialismo que signaba (y signa) a una parte del movimiento, aquella presencia rutilante y desenfadada evocaba al opresor. “Nosotras sufrimos dos tipos de violencia: la institucional y la social. Recibimos el castigo generalizado, porque muchas mujeres pueden sentir la solidaridad de las mujeres y tener códigos propios, pero nosotras tenemos que inventarlos. Las mujeres sufren la opresión del género. Nosotras sufrimos la opresión de transgredir el género”. Por suerte, el feminismo no es un movimiento homogéneo ni carente de tensiones. Y ahí, probablemente a los codazos, la Berkins se hizo un lugar. Participaba todos los años del Encuentro Nacional de Mujeres para hablar de travestismo y para arengar contra la prostitución como trabajo.

iii.

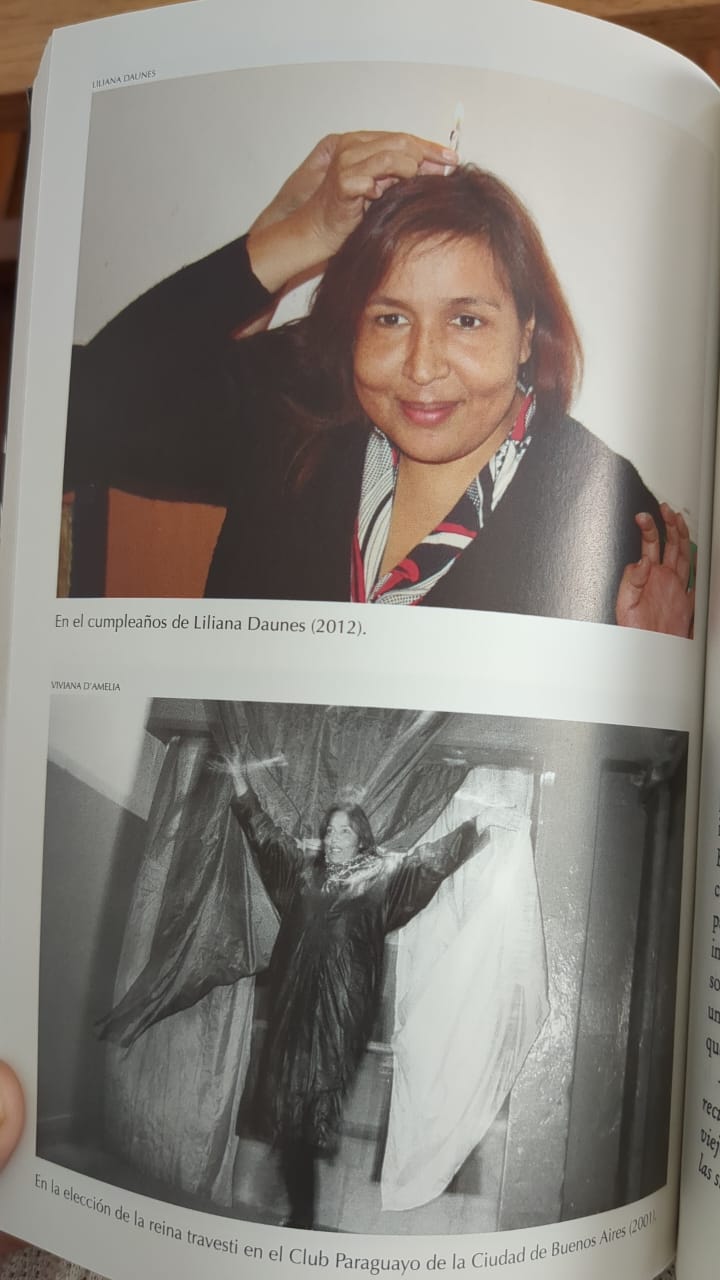

Para Perlongher, esa transgresión a lo binario del género tenía que encontrar un cauce distinto a la cristalización identitaria y la consecuente creación de nuevos esencialismos. Es cierto: la identidad aplana lo disruptivo de la disidencia, normaliza y clausura el devenir del deseo. Pero en ocasiones esa identidad es una ficción útil, una herramienta política necesaria para la reivindicación de derechos. Más acá de las teorías de género y de los debates académicos, Lohana intuyó la necesidad de esa afirmación. “Me gusta usar la palabra travesti políticamente, por todas las compañeras que murieron. Además, la palabra travesti suena más divertida. En esta sociedad que te obliga a definirte como hombre o como mujer, yo digo: soy travesti”. Camila Sosa Villada comparte ese modo de nombrarse, honrando en ese gesto al travestismo latinoamericano (“nosotras, las de entonces, las que salíamos a la noche y usábamos ropa tan provocativa y éramos desprejuicidas y mal habladas estamos desapareciendo”). Reapropiándose de la injuria con tono festivo, celebratorio y guerrero.

iv.

El yire como única opción para las travas surge a partir de la negación de derechos —en teoría— básicos y universales: la educación, la salud, el saber y el trabajo formal fueron y son territorios que históricamente las excluyeron. La lucha de la Berkins por su propia comunidad, “para que muchas travestis vivan de otra manera y no terminen siendo prostitutas, tiradas en un zanjón o borrachas por el peso de la culpa”, tenía como premisa la reivindicación del derecho a vivir “una vida normal”: el derecho a heredar al compañero, el derecho a una casa digna, un calefón, un buen plato de comida, linda pilcha, tiempo de ocio. La pobreza y la crueldad, la imposibilidad de acceso a la salud, la intemperie y la consecuente amenaza de una muerte temprana acaso impulsaron que esa normalidad sea un horizonte deseable. Y en la medida en que las travestis fueron insertándose en espacios que otrora las habían expulsado, esa categoría llamada “normalidad” comenzó a estallar por los aires.

Para lograr esa inclusión, Lohana peleó hasta el día final. Sin descanso, con la fuerza y la insurgencia de una líder revolucionaria. Supo interpelar a la sociedad y traducir las demandas del colectivo a proyectos concretos y conquistas palpables, como la Ley de Identidad de Género y la Ley de Promoción de Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero (que lleva el nombre de Lohana junto al de su compañera Diana Sacayán, asesinada brutalmente en 2015).

Lejos del anarquismo perlongheriano, Lohana miraba de frente al Estado y exigía intervención, exigía que las leyes no sean letra muerta, exigía responsabilidad y reparación por las compañeras desaparecidas en dictadura y en democracia. Como quien sabe que la libertad entendida por fuera de la justicia social es un privilegio para unos pocos —la activista y psicóloga social Marlene Wayar sostiene que la Berkins siempre fue peronista.

v.

Si tuviera que decir rápidamente lo que me distancia del libertarismo es mi profunda convicción en torno a lo necesaria que es la presencia del Estado. Quiero un Estado enorme, protector y garante, quiero distribución justa, quiero igualdad de oportunidades, quiero que todos podamos llegar a una vejez apacible y todo eso requiere de la acción estatal.

Hoy el Estado opera dos movimientos opuestos pero complementarios. Por un lado se retira (“no hay plata” como mantra para vaciar y ajustar a los más pobres) y por otro, se presentifica, tan enorme que aplasta, a través de la tan mentada “batalla cultural”, metiéndose en el proyecto de vida del prójimo si éste no se adapta a los cánones respetables.

En este contexto, me gustó ver en la plaza el sábado que pasó, caluroso, un mosaico de actores manifestando contra la violencia discursiva que desde el gobierno derrama envalentonando a los sectores más reaccionarios de la sociedad en contra de las minorías. Me gusta cuando la consigna termina siendo una excusa para articular el malestar, aún de manera transitoria, frágil e inestable.

Si lo imperecedero del legado de Lohana, de Perlongher, de Sacayán y de tantas locas muertas nos sacude cada tanto es justamente porque no hay debates saldados, porque los temas nunca se cierran, porque a cada rato hay que actualizar las trincheras. Parece que en eso estamos.

Águeda es psicoanalista y ensayista.

Deja un comentario