No veré la Blanca Nieves 2025 de Disney, ni falta que hace. Alcanza con el afiche para saber que, al paladar de los fetichistas de los largometrajes hechos en vida de Walt (que me cuentan en sus eternas filas), no puede resultar menos que aberrante. Pero la aberración no va por el lado de lo que se cuenta. Se habla, con razones justas, de lo inéditamente berretas que llegaron a ser las historias de la empresa desde la irrupción de los nuevos mandatos de época, y de las pérdidas de público consecuentes, subsanadas por actores políticos volcados a la ingeniería social, etc.

A mi manera de ver, y acá el verbo ver es clave, los guiones de los años de oro, tampoco eran gran cosa. A excepción de Peter Pan, obra predilecta del buen Walt, lo suficientemente buena como para ser muy difícil de destruir en términos dramáticos, tanto Blanca Nieves, como La Bella Durmiente o la joya de Pinocchio, se hicieron bajo la picadora de carne que era el estudio, contraria a una escritura, por así decirlo, trascendente, también en ese momento. Su impericia guionística fue tan notable como para arruinar una cosa tan buena como Alicia en el País de las Maravillas.

Pero lo verdaderamente importante, lo que convierte esas películas en algo inigualable, es de otro orden. La narrativa parece haber sido, incluso en la hiper efectista en términos de historia, Bamby, un pretexto para la ejecución magistral de un montón de disciplinas, del dibujo a la pintura, de la investigación científica o histórica, a ese desafío físico extraordinario que es hacer animación como se hacía antes de la era digital. Semejante conclave de habilidades propiciaba que las imágenes formen una suerte de relato paralelo, que alcancen su mayor razón de ser que es contar algo por cuenta propia, sin (tanta) injerencia de la palabra.

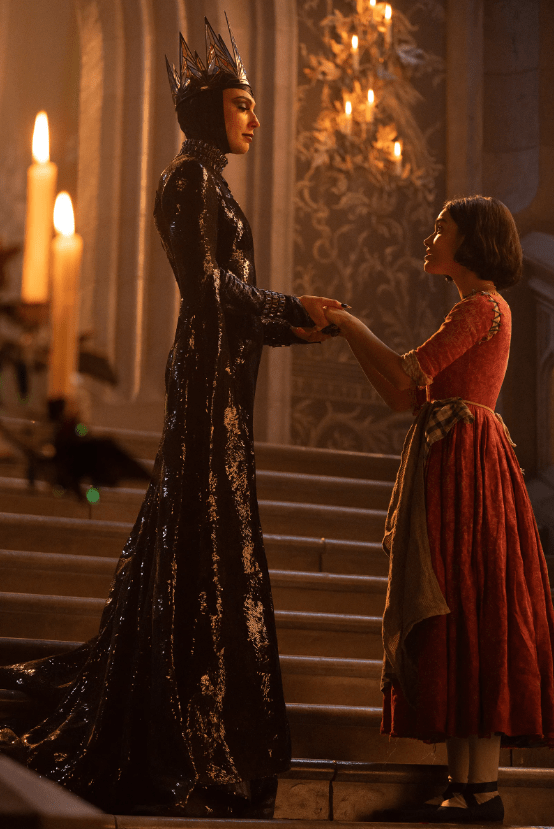

Ejemplificar esto con la vieja Blanca Nieves es un acto de generosidad para el presente del estudio porque no es de las mejores. Un exceso de rotoscopio —técnica en la que, a grandes rasgos, se anima sobre los movimientos de un humano para lograr verosimilitud, atentando contra las capacidades del animador— le saca lustre a esta película si la comparamos con otras en las que este recurso no era de rigor, como Dumbo o varias de las mencionadas. Pero, con sus pecados a cuestas, tiene escenas de impresionante maestría, como varias protagonizadas por los enanos, y una de las villanas más icónicas del mundo, que dan lugar a goces más sensibles que prosaicos. El diseño de la madrastra alcanza para transmitir la emoción que la anima, y en cada movimiento expresará aquello que no le hace falta decir.

El departamento de Estado estuvo siempre

A Walt, en verdad, le importaba tan poco la historia que Fantasía se volvió su más glorioso fracaso comercial: para él, excitar el placer visual estaba por encima de cualquier otra cosa. Al mismo tiempo, y tal como es ahora, el estudio contó con el patrocinio del departamento de Estado; es decir, con recursos por fuera de lo artístico, destinados a la propaganda.

Si alguien sabe bien de esto, somos nosotros, los argentinos, que recibimos a Walt y su troupe en 1941, quienes, financiados pero no boludos, recurrieron al dibujante Molina Campos, con el fin de obtener asesoramiento para recrear La Pampa y sus personajes en cortos como The Flying Gauchito. A la pantalla llegó una recreación fantasiosa e infantil del gaucho argentino, en vez de la verdad. Simpaticón e inocuo, incapaz de nada más que hacernos sonreír, pero de un modo muy diferente al de los paisanos de Molina Campos, el Gauchito pasado por los planes de Estados Unidos con Argentina, era un idiota útil. Ahora, ¡qué maravilla los fondos seudo pampeanos, qué gracia los movimientos de los personajes!

No fue la primera vez que Disney se encargó de los nuestros; ya en Gallopin Gaucho, un corto genial de 1928, sin otra bajada de línea que la propia, muestra a los gauchos como jinetes amantes de la cerveza, la guitarra y las mujeres, más próximos a la realidad, pero tampoco reales. Como sabemos, el lugar desde el que se hacen las cosas determina qué van a decir, lo mismo que los que ponen el dinero para que se lleven a cabo.

¿Culpa del wokismo?

Quizás el wokismo enquistado en cada brainstorming y en cada instructivo destinado a los guionistas, no sea tan responsable de sacar estos tanques repulsivos de ahora al mercado internacional sin recuperar la inversión en las taquillas, como el desprecio por las artes visuales. La desconfianza en lo que vemos potenciando la credulidad en la cháchara dicha o escrita nunca debe haber sido tan fuerte. Las imágenes feas se legitiman bajo un sistema teórico ajeno, justamente, a la belleza, e hiper concentrado en extraer de lo visual traducciones verbales, axiomas, el mensaje que las abuelas les piden a las películas.

No es forzado conectar este problema con los auto proclamados enemigos de las políticas identitarias que, al menos localmente, se fascinan con romanos lustrosos hechos por IA y Mileis transicionados en personajes de historieta. En todos los casos se dejó atrás la posibilidad de ver en términos que no sean literales. Se consumen contenidos en vez de obras. Las imágenes, siempre distintas de las palabras por dejar más lugar a la ambigüedad, pretenden degradarse a la lecto-escritura.

Encarceladas en memes, instagrameadas, las imágenes solo deben recrear palabras, ser información sin vuelo ni posibilidades de encerrar los secretos que encerraron históricamente. No es casual que la imagen digital, hecha con buenos o malos resultados, sea plana si se la compara con la analógica. La impresión que causa al ojo la profundidad de campo lograda a pincel en el Renacimento, no se experimenta —por ahora— ante el mismo efecto hecho a fuerza de técnicas nuevas.

Esto hace que en la compulsa analógico vs. digital, la primera siga ranqueando alto entre los realizadores. No por nada Hayao Miyasaki, director del estudio Ghibli, al igual que otros de sus compatriotas, sigue animando a mano, aún a riesgo de quedar seco en el tablero como algunos de sus colegas. El público, además, compra; sabemos que Japón lidera por afano con el animé y los mangas.

Esto no significa que, para recobrar la conexión con lo que vemos, las técnicas digitales deban desaparecer. El problema es subordinarlas a un estado de cosas en que todo tiene que decir algo bien clarito. Pedir un mensaje a una imagen, o necesitar explicarla, es desaparecerla y también quedarse ciego.

En este caldo, Disney profundiza su suicido artístico: no se puede ver. De lo construido por Walt quedó, por supuesto, la resaca que se fomenta ahora: propaganda, parques temáticos, logos. Pero las piezas geniales que produjo durante décadas el estudio, en blanco y negro, color y en duraciones distintas, siguen en su olimpo. Nos recuerdan que, ante una imagen verdaderamente buena, las palabras sobran.

Nancy Giampaolo es periodista, guionista y docente. Colabora en medios gráficos y es columnista del suplemento cultural del Diario Perfil. Publicó Género y política en tiempos de globalismo (Nomos), Radiografía de la corrección política (Casagrande) y Feminismos, liberación o dependencia (GES). Co escribió el guión de la comedia Caida del cielo y, entre 2005 y 2013 hizo guiones periodísticos en la Televisión Pública. Desde 2021 lleva adelante El Lado C, un ciclo de entrevistas con Diego Capusotto en teatros de Argentina y otros países hispano parlantes.

Deja un comentario