Hace no mucho, en ciertos círculos progresistas, hubo un breve periodo en el que estaba mal visto que una mujer tratara de trola a otra. La sororidad, que todo lo igualaba, decretaba que esa acusación era inadmisible, un rezago del patriarcado que había que erradicar. Aunque en los grupos de amigas esto nunca dejó de suceder, más de una se mordió la lengua para cumplir con aquel mandamiento. Uno entre tantos. Ahora que de nuevo parece ser legítimo insultar públicamente a las mujeres por su aspecto físico y comportamiento general, esa época parece haber llegado a su fin.

Los años de la marea verde fueron largos, intensos, bastante sobreactuados y, con el tiempo, claramente funcionales al oportunismo y al statu quo. ¿Por qué? Porque uno de los problemas trágicos de creer que “lo personal es político” es que la política pasa a gestionarse desde las etapas personales y emocionales de cada quien. Así, lo político se reduce a momentos de vidas individuales. Se abandona lo público como espacio de encuentro, de conflicto, de resonancia y de diferencias. Lo colectivo se vuelve un círculo cerrado —cultural y económico— cifrado por gustos, afinidades y capacidad de consumo.

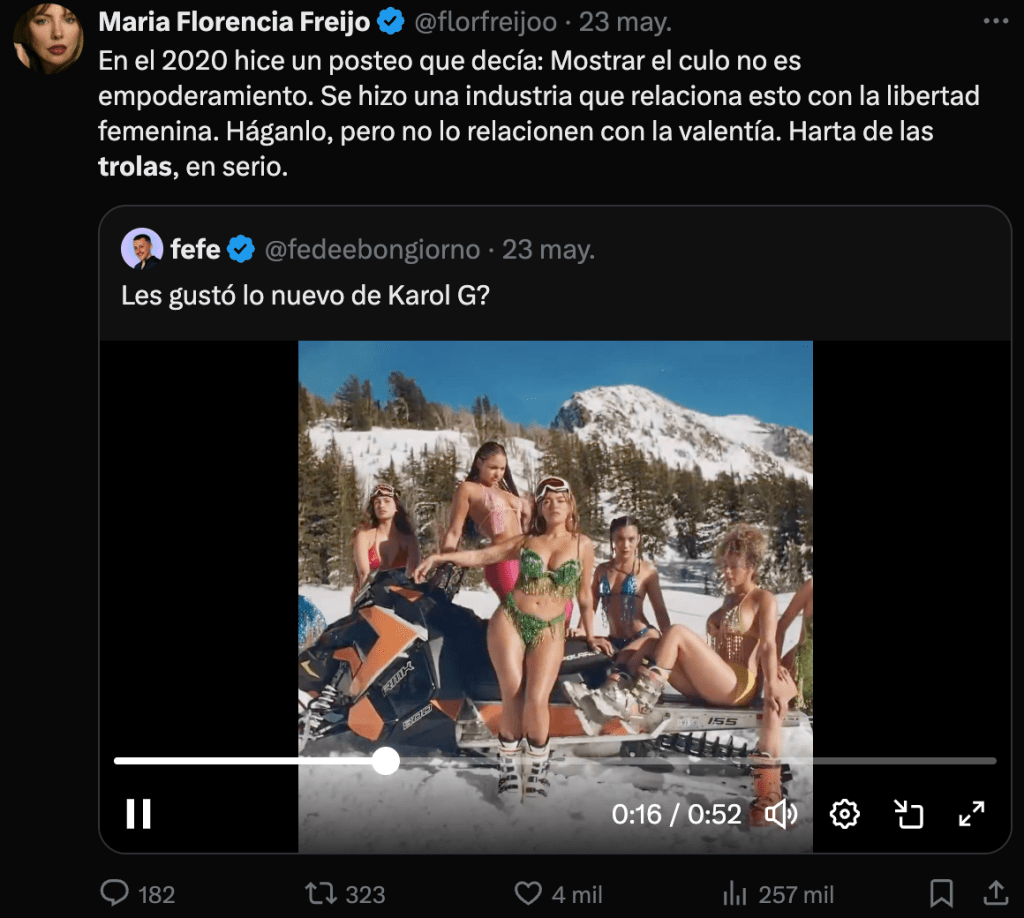

Dentro de las burbujas de sentido, resonaban aquellas asociadas a los vínculos y la forma adecuada de tener intimidad o sexo con alguien. Se le decía a las pibas que le cobraran a los boludos con los que se acostaban, que estaba bien monetizar su intimidad. Un feminismo que dictaba cómo tener sexo, cómo vincularse, cómo liberarse: cobrá, vendé, abrí la pareja, escrachalo, lesbianizate. Se demonizó la monogamia, se celebró la mercantilización del cuerpo y se promovió un amor libre puramente sexualizado. Esa línea bajaba el feminismo blanco de las grandes ciudades, el porteño-centrista, el de la selectividad de un departamento privado. El mismo que desconoce que el techo de cristal no está igual de cerca para todas. En esos años se militó la desacralización de la concha. Literalmente. Concha, culo y tetas se volvieron moneda corriente, símbolo de empoderamiento, objetos de trabajo. “Si los hombres andan en cuero, ¿por qué yo no puedo salir en tetas?”, decían las rockstars de entonces. Las mismas que ahora cuestionan a las que muestran su cuerpo en streams y recitales por aceptar “condiciones humillantes” y “sexualizarse”.

Da bastante gracia ver a las que viven llorando bullying y violencia en Twitter, cuando son las mismas que después se burlan de cómo está vestida fulana o de que mengana no sabe pronunciar correctamente una palabra en inglés. Como le achacan, con justicia, a los libertarios, muchas son picantes para atacar, pero pobrecitas para defenderse. La realidad es que, aunque no quieran admitirlo, hay mujeres, hay cuerpos, que sí pueden ser señalados y otros que no. Algunas mujeres sí pueden, y hasta merecen, ser objeto de burla y escarnio público, mientras que otras son vacas sagradas o cuentan con la protección del círculo de pertenencia. La doble vara siempre. Que se entienda: estamos a favor de criticar porque estamos a favor de que podamos hacer y decir lo que se nos cante. Estamos en contra del corporativismo rosa y de jugar al lado bueno y ser lo contrario. De vivir pretendiendo que hay, en efecto, lados perfectamente escindidos y no grises.

El glitter se gastó, dejó de brillar. Muchas de aquellas feministas crecieron, son madres, fueron expulsadas por sus propias ‘hermanas’, o simplemente se cansaron. Y entonces ven el revés: quienes ayer proclamaban que el cuerpo era una herramienta de trabajo y agencia, hoy teorizan, expulsan, demonizan, acusan. En plena era Milei, hay una turba que elige crucificar a Emilias de la industria. No porque Emilia represente algo especialmente nuevo, sino porque encarna un producto exacto del feminismo mainstream de hace unos años: su cuerpo es suyo, puede hacer con él lo que quiera, cómo y con quien quiera. El problema no es Emilia, sino el espejo que devuelve. La crítica que se le hace es fácil, moralizante y profundamente banal. No tiene costo para quien señala. Porque esas mismas voces fueron las que sembraron lo que hoy condenan.

El feminismo liberal, de acuerdo a sus conductoras y voceras, sigue siendo un espacio prescriptivo que decreta las conductas que están bien y las que están mal de las mujeres. Un feminismo que se parece a un padre severo: prescribe, sanciona, decide qué conducta está bien y cuál mal. No esperes que te banquemos levantando tus banderas en el Congreso si te gusta esa música, dice suelto de cuerpo Fito Páez con una entrevistadora que asiente sin un ápice de duda.

La vara está bajísima, pero cuando a Lali le preguntan por “las empanadas de Darín” y ella responde hablando del Garrahan, hay algo ahí. Algo que devuelve el foco a lo importante. Que señala la ridiculez del momento en que vivimos, donde todo se trata de opinar sobre las opiniones ajenas, o incluso sobre el silencio ajeno. Mientras tanto, el país arde, la derecha avanza, y hay quienes eligen fiscalizar culos.

Suscribite a Vayaina Mag o colaborá con un Cafecito

Bárbara Pistoia es editora y autora de no ficción, comunicadora y productora cultural. Publicó los libros Por qué escuchamos a Tupac Shakur y ¡Ay, Amor! Un ensayo sobre la cumbia santafesina (ambos por Gourmet Musical), y Todo Diego es político (Síncopa), declarado de interés para la Comunicación Social y el Deporte por la Legislatura CABA. Colabora con diferentes medios.

Vicky Sosa Corrales es licenciada en Ciencia Política y trabaja en comunicación. Es asesora de imagen profesional y colabora en distintos medios. Creó y escribe el blog de moda y política @realpolitichic. Junto a Paula Puebla es CEO de Vayaina Mag.

Deja un comentario