Es absurdo pretender eliminar los matices de los asuntos que nos conmueven, de aquellas cosas que paralizan el cuerpo y lo erosionan. De lo que intentamos intelectualizar pero, más temprano que tarde, es atravesado por la sensación. Y esto se profundiza cuando lo conjugamos con otros intereses, en todas las acepciones que admite el término.

El devenir de la vida es en sí mismo un cúmulo de interrogantes que se presentan de manera ininterrumpida. Es difícil imaginar que alguien, conviviendo en una sociedad moderna, tenga claridad absoluta o una opinión acabada sobre cada asunto. Más bien, lo habitual es preguntarse “¿y ahora, qué carajo tengo que hacer? ¿qué carajo quiero hacer?” En ese pantano de incertidumbre reiterada y de sobreinformación en el que vivimos, tenemos que tomar decisiones y posicionarnos todo el tiempo en un lugar que, por momentos, no sabemos si es el que objetivamente elegimos o el que la época impone. Esa urgencia de enunciación no se lleva bien con el pensamiento, con el procesamiento, con la duda. Eso es, en primera instancia, lo que motiva la escritura: la necesidad de salir de la cavilación alrededor de la frustración, de la sensación de tener que callar para pertenecer.

Detesto la mal llamada literatura del yo y por otro lado, entiendo que no hay otra manera de escribir que no sea haciendo uso de la experiencia personal e individual. No pretendo universalizar una idea, y no creo en la máxima de que todo lo personal es político. Por eso, antes de ahondar en estas notas, enuncio un deseo personal: que podamos sentarnos a conversar, que dejemos de hablarle al otro Spiderman del meme, que recuperemos y desempolvemos ciertos consensos que, por algún lado, aún perviven.

No sé cómo se entrelazan las voluntades para hacer de la sociedad un lugar un poco más amable. De eso se encargan los que saben. Pero sospecho que somos muchos más los ciudadanos comunes que pretendemos vivir en un territorio que no esté signado por la beligerancia que los que ponderan el hecho de disparar el mejor tiro de verborragia.

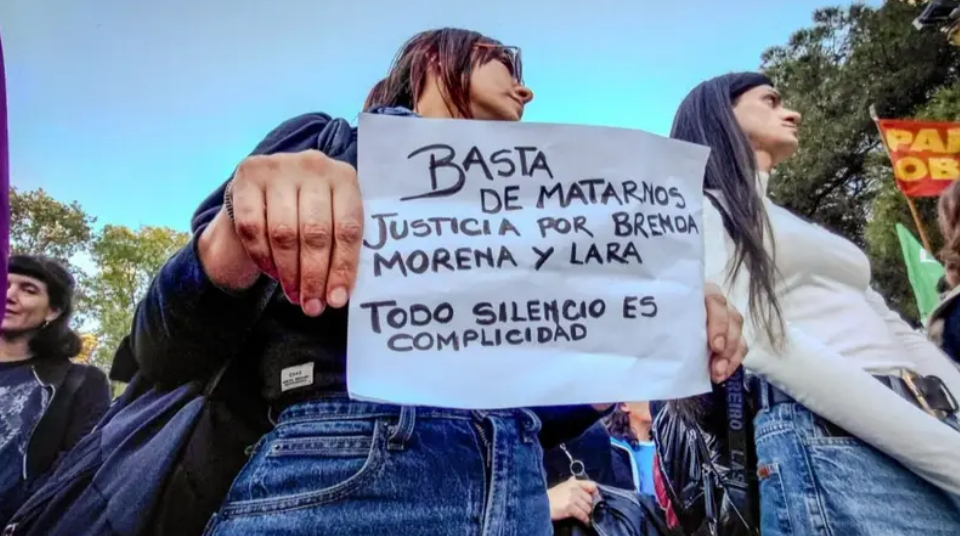

El horror no tiene una ideología ni un manual de pasos a seguir que pueda hacerle sombra. Las teorías se vacían de contenido hasta desaparecer, porque el horror arrasa con todo, destroza la trama. Frente a la irrupción de un hecho atroz, la respuesta inmediata es el silencio. Un silencio que funciona como el instante en que pegamos un volantazo que nos deja al borde de la banquina. Un hiatus en la vida cotidiana. Sacude. Espesa el aire, lo vuelve denso.

A nadie le resulta indiferente el horror. Aun para aquellos a quienes les urge salir a decir que están acostumbrados, que nada los sorprende, que ya están curados de espanto, el horror genera un espasmo. Lo inhumano desestabiliza. A veces, incluso, lo hace en forma de morbo. El horror es consumido por todos porque queremos saber que no reunimos los requisitos para convertirnos en potenciales sujetos del hecho escabroso. Si nos pudiéramos despojar del dedo señalador en nuestras frentes, diríamos que muchas veces “consumimos” porque buscamos de forma desesperada encontrar los indicios que nos tranquilicen, que nos garanticen la distancia con el horror. Un alivio que ratifica que no alcanzamos los cánones del sujeto masacrado, asesinado, ultrajado, desvencijado.

Señalamos a los infames que rapidito salen a decir sobre las víctimas que “algo habrán hecho”, pero en nuestro fuero íntimo estamos revisando (por si acaso) no haber hecho nada de lo que hizo la víctima. Aunque sabemos que nunca se puede escupir hacia arriba, la distancia logra apaciguar el terror.

Los medios masivos siguen surtiendo efectos de forma eficaz, saben cómo mantenernos atentos. Aun conociendo a la perfección su funcionamiento, nos indignamos y, frente al horror, les pedimos que hagan pedagogía. Buscamos culpables de todo tipo y color porque no nos entra en el cuerpo ni en ningún material de cátedra la bestialidad.

*

Genera incomodidad decir que sería saludable empezar a desarticular esa certeza alrededor de que todas las mujeres, las personas, los ciudadanos somos iguales. Como si el lugar donde se nace, donde se crece, donde se trabaja, donde se pide una migaja fuese un único e idéntico sitio. El mismo territorio, los mismos problemas, las mismas urgencias.

La falacia de la transversalidad impide desmenuzar los horrores a través de las distintas piezas que lo componen. ¿No sería distinto el panorama si abandonásemos la histeria verbal para afirmar que esa igualdad de cartón es funcional a la buena salud de la que gozan los criminales? Si queremos soberanía sobre el propio cuerpo, entonces no podemos seguir usando la moralina de la igualdad como eje para explicarle a otros que hay una forma prescripta para liberarse de la obediencia. Como si las reglas existentes que hay que torcer fueran las mismas para cada grupo social. Segmentar la discusión no es discriminar, es dejar de hacernos las boludas, desterrar la idea de que la soberanía tiene el mismo color y la misma forma para cada mujer que habita los lugares más o menos recónditos de nuestro país.

Que se discuta si tenemos o no que valorar qué hacen las víctimas del horror —como si allí residiera la legitimación para pedir que se haga justicia— es un error garrafal. Intentemos disgregar ese razonamiento: por un lado, no hay actividad, ni modo de vida, ni potenciales comisiones de delitos que justifiquen la materialización del horror sobre el cuerpo y la vida de otra persona. Por otro lado, no se puede escindir el horror de la realidad efectiva, social y económica. Sería algo así como aseverar que este contexto de aumento exponencial de crisis económica y solvencia de la violencia estructural nada tiene que ver con la forma en que se regulan las relaciones y las condiciones de vida. No podemos pasar por alto que la consolidación de lo escabroso puede, en ocasiones, estar atravesada por este combo letal.

Hoy, el interrogante gira en torno a entender si este horror determina de una nueva forma de criminalidad en nuestro país. Aunque Rosario siempre estuvo cerca, la pregunta es hoy. Sin perjuicio de eso, es válido el interrogante acerca de si se trata de un nuevo estado de cosas o simplemente de hechos aislados. Porque el crimen organizado se reproduce, muta y toma nuevas formas pero conserva el ADN de la impunidad y de la degradación por la esencia humana en pos de garantizar sus intereses: el económico y el monopolio del poder.

El problema redunda en los límites de lo que está justificado, normalizado, instituido. La barbarie no nos molesta per se, nos horroriza cuando no tiene una justificación moral aceptada. Y, en ese marco, toma una especial relevancia la exhibición del mensaje aleccionador que hoy (en el mundo de la inmediatez) se viraliza en vivo y en directo por TikTok.

Hace poco menos de un mes, vimos cómo en la tribuna de una cancha de fútbol, un grupo de barrabravas arrojaba a un hombre al vacío, no sin antes lesionar a fuerza de arma blanca sus manos. Las manos con las que el “ajusticiado” intentaba sostenerse para no caer. Aún en ese lodo de humillación, hubo quienes dijeron que —un poco— se lo merecía, o que se justificaba porque esa persona formaba parte del bando contrario y entonces “son los códigos” de la cancha. A juzgar por nuestros propios cánones, existe un discurso que justifica moralmente esta situación. El “algo habrán hecho” de los bien intencionados.

Hay una dualidad propia de lo subjetivo que nos permite mirar y pensar de forma distinta y que nos para de modo diferente frente a la bestialidad. Pero el desprecio por el otro y la preponderancia de la exhibición humillante y homicida opera de igual manera.

La forma de “ajusticiar” a los varones acusados de abuso en contextos carcelarios es que otros presos hagan lo propio con el que ahora sentirá en carne propia la vejación. No hago un juicio de valor de lo que cada uno piensa acerca de lo que debe pasarle a un violador, solo enumero ejemplos para volver sobre la idea de que el salvajismo no es algo que nos horrorice siempre, ni de forma idéntica frente a cada hecho, sino cuando no encuentra una argumentación dentro del propio esquema de creencias y valores. El concepto de femicidio aún mantiene a este tipo criminal a salvo de la naturalización. Quizás hoy haya que agregarle nuevas consideraciones para atender a lo que pasa en una sociedad en la que vivimos diezmados por la frustración y la carencia.

Quedamos perplejos frente a este horror que nos pega una trompada, que nos desespera porque no hay forma de imaginarnos a nuestras hijas morir en manos de una banda de malnacidos.

Tal vez, el horror que esta vez nos hace implosionar tiene un código que nos resulta ajeno, que no encuentra asidero ni justificación moral. Porque no hay forma de entender que las personas aparezcan en una bolsa. Sin embargo, en esta época en la que por momentos nos creemos ser vanguardistas del civismo, seguimos discutiendo si el terrorismo de Estado estuvo bien o mal. Parece que todavía hay lugar para preguntarse si están justificadas la tortura, el asesinato, la violación y el robo de bebés. Por eso, no hay que dar nada por hecho y tal vez éste sea un buen momento para volver a hablar de lo más elemental. Volvamos a decir que creerse dueño de un cuerpo ajeno está mal. Y extendamos esa idea hasta donde lo creamos conveniente.

Este horror también jaquea a los ministros que venían a combatir el narcotráfico. Los que mucho dicen y nada hacen, los que tienen una desconexión tan profunda con las necesidades del pueblo que necesitan salir a dar discusiones semánticas para correr el foco.

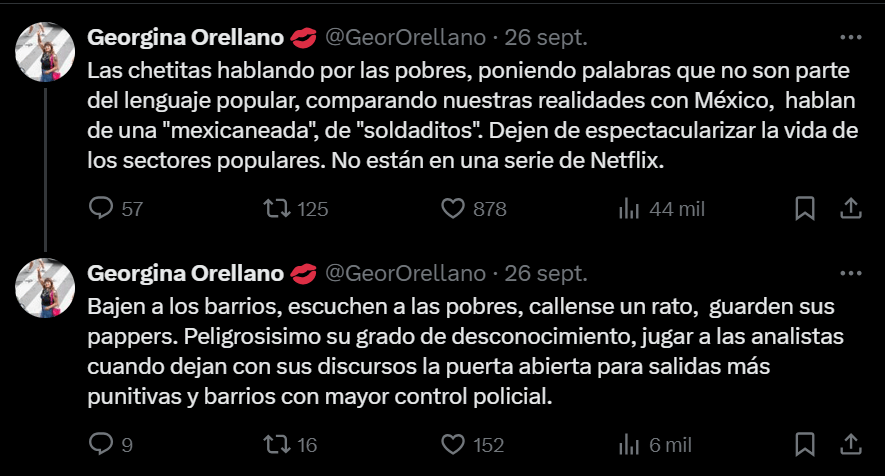

No alcanza con pensar al horror en una única categoría. De esto ya hablaron estudiosos y catedráticos. Filósofos, políticos, sociólogos, y abogados. Experiencias importadas de otras latitudes que también penetraron en territorio nacional. Hay literatura por doquier para entender cómo opera la relación entre el narcotráfico, el Estado y los cuerpos. Seguir hablando de un único eje transversal es un eufemismo para seguir categorizando al horror como un problema de una minoría.

De los que buscan generar discusiones semánticas frente al horror no espero nada. No porque el lenguaje no importe sino porque vivimos en un presente que también hizo de la banalización de la palabra un negocio. Pero además porque, más allá de las mezquindades, conviene intentar leer cómo operan las distintas formas de la puja por el poder. No se trata de despolitizar el horror. Al contrario, se trata de ahondar en todas las formas de horror que socialmente hemos institucionalizado. La crueldad naturalizada que nos resulta habitual. Femicidio, narcotráfico, pobreza, prostitución. No hay posibilidad de simplificar las discusiones. Es casi perverso decir que, en medio de esta arrasada de violencias, todo es igual. Nos pasamos más tiempo discutiendo la categoría semántica que conversando, problematizando, discutiendo qué podemos hacer para contener, para abordar, para intentar zurcir algún margen del tejido social roto.

El empoderamiento falló como eslogan, y no es ni mas ni menos que otro mandato new age para aliviar la conciencia de las chicas interpeladas por estos preceptos. Pero, ¿qué estamos haciendo para entender la complejidad y entonces accionar frente a eso? Decir que no sabemos qué hacer me parece la respuesta más honesta. No tenemos las herramientas ni somos los que tomamos las decisiones, aunque sí podemos disputar el discurso y ejercer la ciudadanía no solo el día en el que vamos a votar. Si hay genuino interés, podemos militar la reconstrucción de algún aspecto del tejido en estado de descomposición. Todo ese tiempo gastado en responderle a un títere que trabaja para el interés de algún poderoso, cuyo máximo logro es pegar unos buenos posteos en X, podría ser puesto al servicio de la conversación, de la escucha, de hacernos preguntas. Los aportes a los dilemas urgentes que tenemos que atender como compatriotas no va a estar signados por la cantidad de likes.

Dejemos de ofendernos cuando dicen que la pobreza y la delincuencia se relacionan. Claro que se relacionan, y claro que los ricos son muchas veces los primeros que la fomentan, la financian y sacan rédito. Pero también son los que siguen ejerciendo el poder y narrando la realidad de forma chata y traicionera. Podemos impulsar la conversación. Dejemos de ofendernos por las palabras, dejemos de indignarnos por los colores de las banderas. Dejemos de hablar en nombre de y empecemos a hablar con. Pongamos las patas en la fuente del barro y la incomodidad. Hagámonos cargo, aunque eso nos arrugue la ropa.

Aprovechando esa urgencia con la que todo ocurre, hay también oportunistas del horror. Aquellas personas que les exigen a todos por igual, a cualquiera que tenga un celular a mano, que se expida sobre todo, también sobre el horror. Ahí es donde se genera el ruido y se amplifica la caja de resonancia. Los intereses se despliegan y se bifurcan, adquieren formas distintas pero todas solapan un mismo objetivo: lucrar con el horror. El volumen del ruido es cada vez más elevado y la otra cara de la moneda es la anulación de la conversación. Se intenta silenciar porque el disenso pone en peligro el monopolio de la palabra. Y hoy, la palabra cotiza alto cuando se enuncia en un eslogan pegadizo que aparenta la transversalidad. No importa dónde naciste, ni donde creciste, ni si tenes o no un salario fijo. No importa si tenés que tomar un tren y dos colectivos para ganar el mango, si esta (o cualquiera de las anteriores) crisis de la economía te terminó de volcar a la marginalidad o si sos la que se levanta a las 5 de la mañana para preparar una olla de comida en la villa. Si vivís en Puerto Madero, en Chaco o en Rosario.

Somos todas iguales.

Muy negras.

Muy influenciables.

Muy pick me.

Muy cómplices.

Muy desagradecidas.

Suscribite a Vayaina Mag o colaborá con un Cafecito

Florencia Lucione es abogada en ejercicio y se especializa en casos de subrogación de vientres. Colabora con columnas sobre actualidad en distintos medios de comunicación. Escribe para saber qué piensa sobre las cosas que no entiende.

Deja un comentario