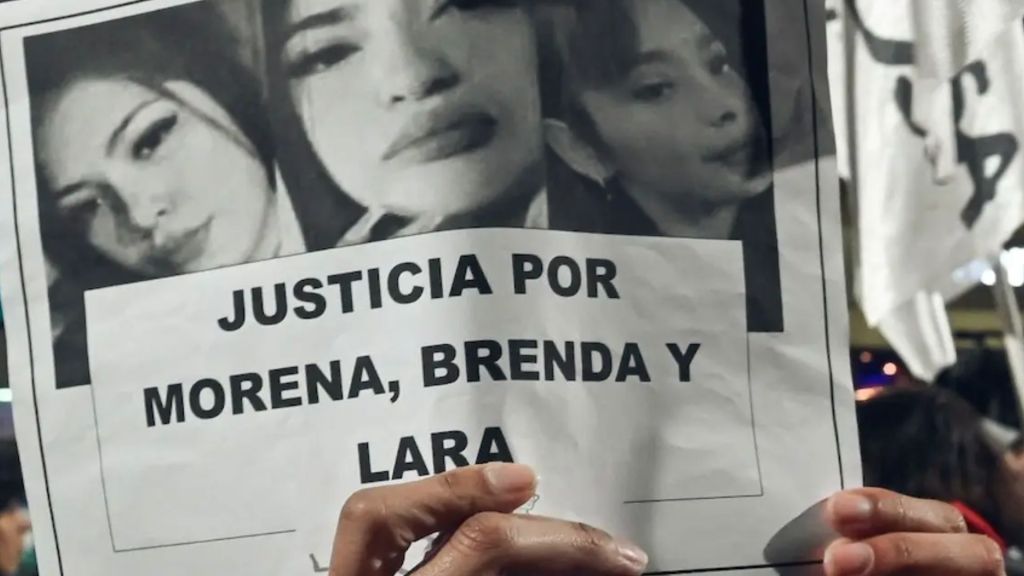

Los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15) aparecieron enterrados en una casa de Florencio Varela. Habían desaparecido apenas unos días antes, tras subirse a una camioneta blanca en la zona de La Tablada. La policía encontró restos ensangrentados, paredes lavadas con lavandina y bolsas con partes de sus cuerpos. Cuatro personas fueron detenidas. El crimen, que se investiga como vinculado a una banda narco, revela la brutalidad con la que la pobreza, el patriarcado y el narcotráfico se entrelazan en los márgenes de nuestras ciudades, convirtiendo la vida de las mujeres más jóvenes y vulnerables en mercancía descartable.

La atrocidad del hecho no es menor. Además de ser el mensaje disciplinador que condensa el poder estructural del narco-Estado, es el único dato al que no hace falta ponerle etiquetas. Durante los últimos días, los medios se encargaron de hacer apto para todo público la discusión sobre la carátula del crimen. Especialistas de todos los nichos se pasean por las redacciones amontonando investigaciones sociales y marcos teóricos que justifican, al final del día, quién tiene el mejor manual para terminar con la violencia. En el fondo, y se nota mucho, ya se están repartiendo los ministerios del próximo gobierno. Como cuando el arbol tapa el bosque, un crimen no es nunca solo un crimen, es la expresión concentrada de un genocidio a cuentagotas. Un desastre social que convierte a cualquier otro debate en la expresión de una interna liberal. Contar muertas nunca puede ser el único aporte real del movimiento feminista y aun así, el olor a podredumbre que emana el triple crimen de Florencio Varela no alcanza para que empecemos a hablar de la pobreza económica y espiritual de nuestro pueblo.

*

En la Argentina del 2025, la pobreza dejó de ser un telón de fondo para convertirse en el escenario en el que se representan todos los crímenes. En países coloniales como el nuestro —hace falta ver las relaciones carnales y extractivistas de Argentina con Estados Unidos— el hambre, la falta de trabajo formal y la ausencia estatal se combinan con el avance del narcotráfico, que ofrece a los jóvenes un horizonte tan inmediato como letal. Seineldin tenía razón.

Un tercio de las mujeres presas en el mundo lo está por delitos menores de drogas. En América Latina, la cifra es aún más alta: la ley las castiga más. En la estructura narco, las mujeres ocupan los escalafones más bajos: mulas o empaquetadoras suelen no haber cometido crímenes violentos pero reciben las peores penas. Y todo eso sin hablar de prostitución.

Hace tiempo que la venta de trabajo sexual aparece como única salida económica para muchas mujeres. El auge de la mercantilización de los cuerpos, acentuada por la digitalidad y las plataformas de venta de contenidos eróticos, es una estrategia de supervivencia en países precarizados como el nuestro, donde para una joven es más rentable vender fotos por telegram que estudiar una carrera por ocho años para luego, a duras penas, conseguir un trabajo formal. La prostitución seguirá existiendo y quizás bajo otras formas, pero allí donde no hay políticas públicas, la organización del mercado clandestino de los cuerpos es el Estado paralelo que le “ordena” la vida a la gente. En esa vulnerabilidad material, las mujeres se vuelven desechables: se las contrata barato, se las abandona rápido y se las mata con impunidad.

Si bien es un concepto venido a menos y es difícil seguir usándolo para explicar los males del mundo, el patriarcado no es una abstracción cultural, es la regla que regula quién compra, quién vende y quién manda en esos circuitos de explotación. Es aquello que autoriza a que los varones pobres de los barrios sean “soldaditos” mientras las mujeres pobres sean “putas”; lo que permite que el acceso a los cuerpos femeninos se negocie como mercancía; lo que naturaliza que una fiesta termine con tres chicas descuartizadas. Y cuando esa dominación se cruza con el poder del dinero rápido y la impunidad criminal, el resultado es la violencia extrema. Así se configura una trinidad perversa de pobreza, narcotráfico y patriarcado que marca el destino de las más vulnerables y es el espejo de un pueblo completamente roto.

*

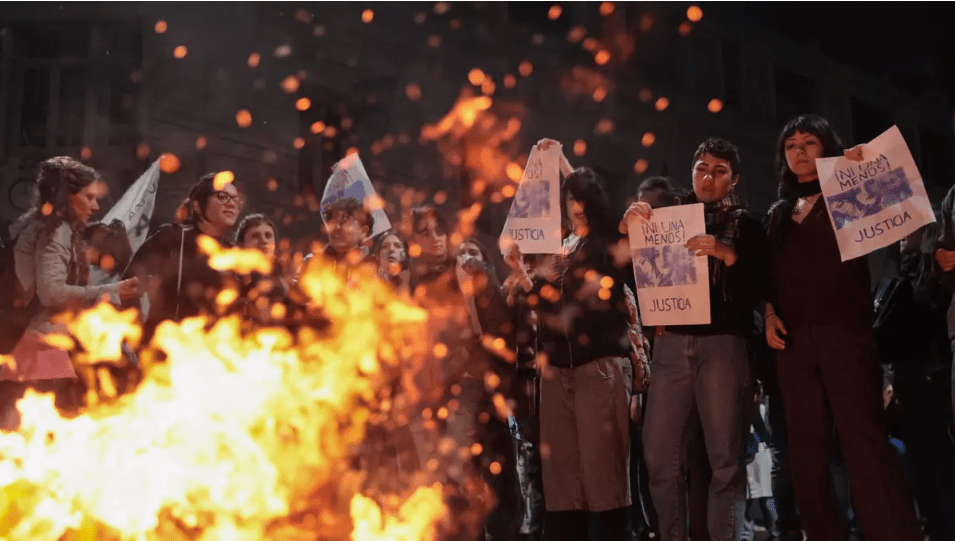

Mientras en Florencio Varela se enterraban cuerpos de chicas descuartizadas, en Twitter se debatía si correspondía entrevistar a Gustavo Cordera o si a una community manager de una Shell en Entre Ríos le hacían falta algunas clases de la Ley Micaela. La indignación era legítima, ninguna mujer debería escuchar ni ver semejante aberración, pero la escena expone una fractura profunda porque para ciertos feminismos urbanos y universitarios, el campo de batalla sigue siendo el micrófono, el panel televisivo o la red social. Allí se disputa quién merece ser escuchado, quién queda cancelado, quién debe pedir perdón.

No se trata de negar la importancia de la violencia simbólica. El lenguaje opera, el discurso legitima, las representaciones importan. Pero cuando la agenda feminista abusa de esa dimensión, corre el riesgo de volverse un lujo burgués: un debate de clases medias que discuten los modos de hablar mientras las mujeres pobres son asesinadas en fiestas narco. La “cancelación” funciona entonces como placebo porque castiga palabras en lugar de transformar realidades. Y esa denuncia sigue teniendo fundamento entre quienes acusamos al Ministerio de Mujeres del gobierno de Alberto Fernández de haber sido una forma de “kiosko” del activismo violeta en vez de una agenda transversal más propia de la justicia social peronista.

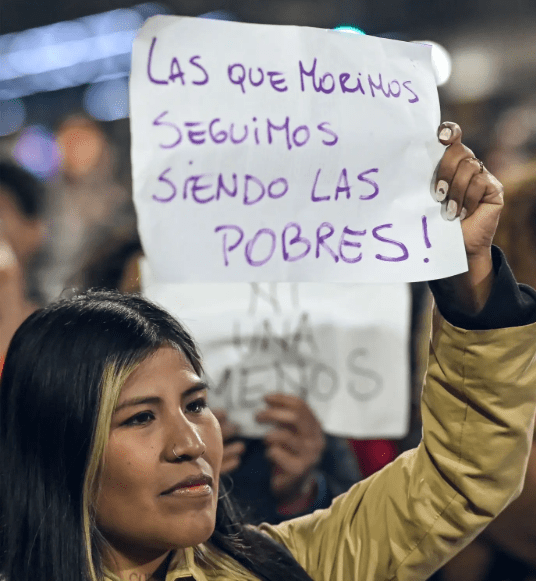

Otro debate queda pendiente sobre el consignismo reduccionista. Trampa mortal de la época donde es más importante definir un hashtag y un color unificado para que no le queden dudas a ningún ciberusuario de que una está del lado correcto de la story (y no de la Historia). Cualquier tipo de acumulación de engagement en una etiqueta para redes sociales implica memeificar —el en sentido más estricto del concepto: reducir a unidad mínima de transmisión cultural— una disputa que además de abierta, nos sangra todos los días. No se trata de desmerecer el poder operativo de la difusión y convocatoria masiva del #NiUnaMenos sino de poder problematizar la facilidad con la que borramos disputas ideológicas hacia el interior del movimiento feminista. No somos todas iguales. Las pobres en su mayoría siguen siendo pañuelo celeste. Nunca fue fácil levantar la bandera de la Justicia Social.

*

La filósofa feminista Nancy Fraser advirtió hace años que los movimientos emancipatorios podían quedar atrapados en una trampa: luchar únicamente en el terreno del reconocimiento, es decir, exigir respeto, visibilidad, representación simbólica, mientras dejaban de lado la dimensión de la redistribución, que apunta a transformar las condiciones materiales de vida. El feminismo que se vuelve pura política cultural corre el riesgo de hablar en nombre de todas las mujeres, pero responder sólo a las preocupaciones de las más privilegiadas.

En la Argentina, esa tensión se traduce de manera brutal. Mientras se discute si un músico debe o no dar entrevistas, miles de mujeres viven en barrios donde el único horizonte económico es el narco, el paco o la prostitución. Allí, la disputa por el reconocimiento simbólico suena lejana. Lo urgente no es si alguien usó la palabra correcta, sino si hay agua potable, si hay un comedor que funcione, si hay un Estado que proteja.

El feminismo no puede limitarse a garantizar visibilidad ni cupo; debe también exigir redistribución. No se trata de elegir entre una u otra dimensión, sino de articularlas: la dignidad de las mujeres depende tanto de no ser humilladas en el lenguaje como de no ser asesinadas por el hambre, el narco y la impunidad. En la práctica, esto implica justicia social, anclada en territorios, que reconozca la violencia simbólica pero la subordine a la transformación de las estructuras materiales que sostienen la desigualdad. Como Evita nos enseñó con el Hogar de la Empleada. Mi feminismo no va a volver a aplaudir a las Lospennato que hablan de la libertad pero nos endeudan dos veces a 100 años.

*

El hallazgo de los cuerpos de Brenda, Morena y Lara no puede ser leído como un hecho aislado ni como un simple crimen policial. Es la condensación de todas las fallas del Estado y de todas las grietas del feminismo contemporáneo. Tres chicas fueron desaparecidas, prostituidas, asesinadas y descuartizadas bajo la mirada de fuerzas de seguridad indiferentes, de una justicia que llega siempre tarde y de una dirigencia política que, atrapada en su condición de virreyes, delega en el narco la administración de la pobreza.

La respuesta institucional no puede limitarse a detener a cuatro sospechosos ni a anunciar más patrullajes, mucho menos a educar a todos los periodistas. Hace falta pensar políticas públicas que enfrenten de verdad esa trinidad perversa: redistribución de recursos para que nuestros jóvenes no tengan que exponer su cuerpo para sobrevivir; desmantelamiento del entramado narco que convierte a los barrios en cementerios clandestinos; y una transformación cultural que le dispute al coloniaje el derecho a decidir sobre la vida y la muerte.

Este caso también obliga a revisar qué feminismo necesitamos. Un feminismo que solo denuncia y exige más micrófonos es un feminismo extractivista que usa a las mujeres pobres para hablar de las mujeres ricas. Porque mientras sigamos midiendo nuestra potencia política en cantidad de muertas y no en cantidad de vidas preservadas, los cuerpos villeros son los que seguirán apareciendo bajo tierra.

El feminismo no nació para vigilar micrófonos ni para dictar sentencias en redes sociales: nació para transformar la vida de las mujeres. Hoy, cuando tres chicas de Florencio Varela son enterradas como basura en una casa tomada por el narco, queda claro que el desafío no es semántico sino material. La violencia simbólica importa, pero la violencia estructural mata.

Si queremos evitar más Brendas, Morenas y Laras, no alcanza con indignarnos en Twitter, hacer posteos emotivos, ni cancelar a un músico decadente: necesitamos que el movimiento justicialista vuelva a ser popular, que deje de preocuparse por tener el carnet de feminista y que vuelva a combinar reconocimiento con redistribución, que nombre las injusticias pero también las desarme. Porque mientras discutimos palabras, la miseria, el patriarcado y el narco siguen cobrando vidas. Y no hay consigna más urgente que esta: ningún argentino, ninguna argentina debería tener que elegir entre sobrevivir o morir para poder existir.

Suscribite a Vayaina Mag o colaborá con un Cafecito

Leyla Bechara es politóloga, comunicadora y consultora en comunicación especializada en cultura digital y redes sociales. Dirige proyectos editoriales y de investigación sobre el cruce entre política, tecnología y cultura contemporánea.

Deja un comentario