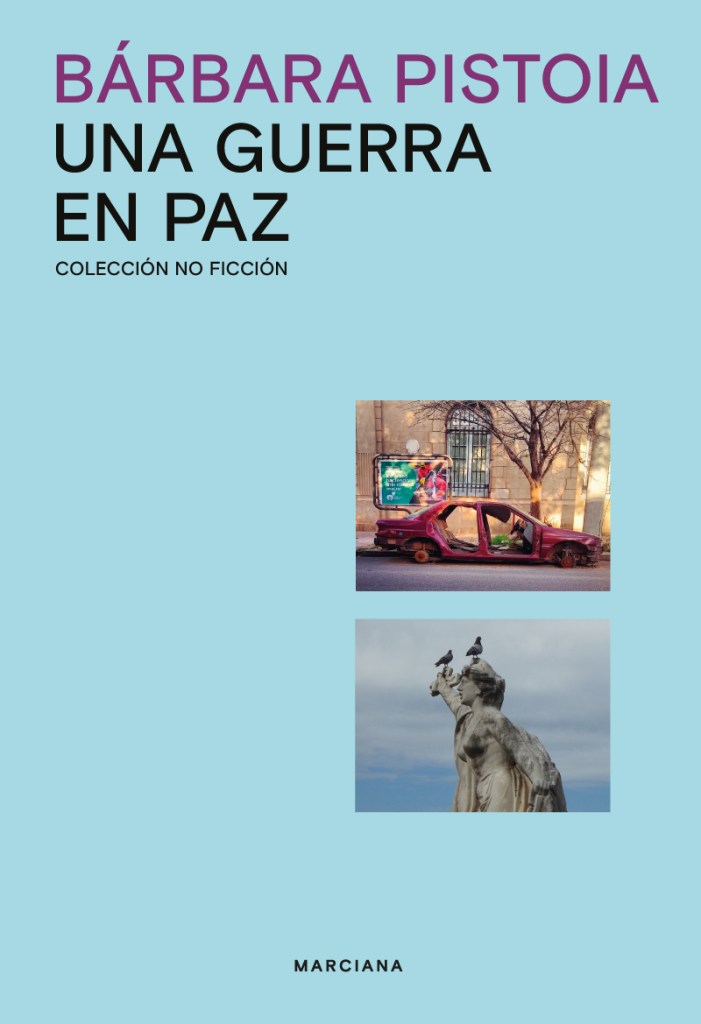

Bárbara Pistoia publicó en 2025 un libro de ensayo titulado Una guerra en paz. Comunidad, trabajo cultural y deseo en las ciudades gentrificadas (Editorial Marciana). Vayaina Mag adelanta uno de los capítulos con mayor injerencia sobre una de las preocupaciones que laten en las discusiones del presente: Dios, mercado y autoexplotación.

Estamos en el punto histórico en el que lo opuesto al consumo y la hiperproductividad —signos antropocentristas por excelencia— es solo la vida eterna, pero no porque tengamos todo el tiempo del mundo para vivir. Esa idea infantil y banal de la vida eterna parece impuesta por las tinieblas, es pura condena. No, más bien, encuentro una posible definición de la vida eterna en una declaración de Nick Cave: “La manifestación de Dios mediante las canciones de amor sigue siendo mi principal motivación como artista”.

Dios. No religión, no instituciones, no agrupaciones. Dios a secas, infinito, silencioso, imposible, indiferente, invisible, incomprensible. Dios amor y fuego consumidor al mismo tiempo, con soberanía superior a toda soberanía, pero el único que redime y salva.

Si no hay Dios, lo único que nos queda es mercado. Es concreto y brutal, no metafórico ni poético: si no hay Dios, solo hay mercado. Un mercado que te descarta y te dice que te quedes tranquilo, que todo pasa por algo, que pronto se te hará otra oferta y vas a volver a aceptar, aunque la oferta nunca sea mejor que la anterior y más temprano que tarde te vuelva a descartar. Así sucesivamente, porque, aunque el mercado no te necesita, no sos parte de la gente que sobra, al menos por ahora sos parte de la gente que decora su crueldad, sus violencias.

Me gusta como lo expresa Anne Boyer: “El cordero que habla en las formas dispuestas por los depredadores sobre la naturaleza del cordero, es el que deja de poseer la astucia de la multitud de los corderos”. Las herramientas del amo de Lorde por otros medios. “La esclavitud nunca habrá sido tan voluntaria como ahora. ¿Cómo llegamos a ese punto?”, escribe Anne Dufourmantelle.

Una cosa es cumplir un sueño, darse el gusto, por ejemplo, de escribir para un determinado medio. Otra es sostener en el tiempo esa colaboración y ese acuerdo de precarización sin siquiera problematizar, cuestionar, sin siquiera recapitular el propósito de tu sueño y lo que vuelve de esa gestión de escritura y publicación. Unas pocas monedas que se facturan y cobran meses después, con suerte, cuando no se hace gratis, o por canjes de tickets, ropa, libros, etcéteras que exaltarán el perfil cultural, la pertenencia, el statu quo.

Mientras haya voluntaristas así, siempre listos y dispuestos a intercambios precarios, a romantizar el intercambio y a callar o ironizar la precariedad, será imposible creerles cuando ante cualquier crítica sacan de la manga la precarización laboral. Entonces la reconocen, y en el mismo modo que los artistas neoyorquinos (*), solo la reconocen como una excusa para justificar sus mediocridades. Porque no es creíble que hacen lo que hacen de la forma en la que lo hacen porque están siendo precarizados si cuando sacan sus propios proyectos, emprendimientos, o cuando por motus propio se ponen a hacer contenidos en las redes sociales, siguen ofreciendo el mismo limbo de mediocridad, simplismo, adolescentismo tardío. Más aún, cuando en caso de necesitar a otros para realizar sus proyectos o impulsar sus medios, lo que sea que están “emprendiendo”, replican la cadena de la precarización en nombre del amor y del todo a pulmón (amor y pulmón ajenos).

Razones sobran para chocar los cinco con la periodista neoyorquina Cara Ryan y la historiadora y crítica de arte Rosalyn Deutsche que acusan de “apologistas” a los periodistas, pero aplica a la gran mayoría de actores culturales y artísticos. Ya nada se trata de sembrar, de aportar, de impactar más allá de uno, de colectivizar lo que es un problema estructural en el que hay una participación activa (claro, para esto se debería primero reconocer lo que es en serio un problema). Ni hablar de trascender en el campo de las ideas, de apuntar a alumbrar una realidad que necesita transformarse, y aunque sea casi imposible, solo el intento de movilizar fuerzas para que tengamos oxígeno.

“¿Cómo practicas lo que predicas, sea lo que sea que prediques, y quién exactamente te escucha?”, se pregunta Audre Lorde para luego responderse (y posicionarse) tomando de referencia a uno de los mejores de todos los tiempos: “Como enfatizó Malcolm, no somos responsables de nuestra opresión, pero debemos ser responsables de nuestra propia liberación. No será fácil, pero tenemos lo que hemos aprendido y lo que nos ha sido dado que es útil. Tenemos el poder que nos dieron quienes nos precedieron para ir más allá del lugar donde estamos”. El futuro como concepto propositivo no se hace fuera de cada uno, es un empuje hacia una calidad y condición de vida superior en común: un sueño en común. Una construcción de esperanza política, no de esperanza que espera. La esperanza política es la de hacer camino al andar sobre el camino que heredamos. Por esto mismo la esperanza y la política necesitan imaginación y riesgo, no producciones, comprensiones ni actitudes seriadas.

Volvamos a Dufourmantelle: “Ya no queremos morir. De evidente y omnipresente, la muerte se ha vuelto escandalosa. Una burla insoportable a nuestros esfuerzos de cura, de juventud eterna, de instantaneidad de los mundos virtuales y fantaseados”. La francesa hila entre nuestra esclavitud voluntaria con el impulso imparable y arrasador del “uno mismo”: “la necesidad de trascendencia es sin duda la marca más segura de inmanencia de este mundo”. Cuando el reconocimiento no viene de afuera, dice, entonces lo empuja todo lo que acarrea ese “uno mismo”. “Queremos despreocupación a costa de la esclavitud. Y no tener que pensar esta esclavitud”, redondea. En resumen: somos parte de un tiempo que no le importa si se pierde la eternidad del alma por querer inmortalizar la carne. Y no cualquier carne, la carne de nuestra juventud. Toda producción, comprensión y actitud seriada viene con ese tufo a adolescentismo tardío.

(*) Esta mención responde al recorrido que hace el libro sobre el proceso de gentrificación. El primero que formaliza un relato cultural para su justificación se da en Nueva York a través del arte y del rol de los artistas.

Suscribite a Vayaina Mag o colaborá con un Cafecito

Bárbara Pistoia es editora y autora de no ficción, comunicadora y productora cultural. Publicó los libros Por qué escuchamos a Tupac Shakur y ¡Ay, Amor! Un ensayo sobre la cumbia santafesina (ambos por Gourmet Musical), y Todo Diego es político (Síncopa), declarado de interés para la Comunicación Social y el Deporte por la Legislatura CABA. Colabora con diferentes medios.

Deja un comentario