“¿Es verdad que vos salías con el Tigre Acosta?”

La pregunta la dispara la diva de los almuerzos un 24 de marzo de 2004. Está dirigida a una mujer, Miriam Lewin, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada y coautora, junto con Olga Wornat, del libro Putas y guerrilleras, que tuvo una primera edición en 2014 y constituye un testimonio descarnado sobre la violencia sexual en los centros clandestinos de detención. “La interpelación de la octogenaria actriz y conductora replicaba la presunción de que las mujeres secuestradas nos habíamos salvado por haber tenido sexo con los represores”, observa Lewin sobre la interrogación inquisidora que Legrand lanza para blanquear una sospecha compartida. “Eso es lo que dice la gente”, añadirá Mirtha, un poco defensiva frente a la incomodidad de su comensal.

Los crímenes sexuales cometidos en los campos de detención de la última dictadura cívico militar tardaron décadas en ser considerados crímenes públicos y políticos: el discurso jurídico y el sentido común de la época restringía los delitos sexuales al ámbito privado. En los diversos juicios a represores, toda alusión a esa especificidad que conforma la violencia sexual quedaba subsumida a la categoría de “torturas y tormentos”.

Para las propias sobrevivientes fue necesario el transcurso de un tiempo para comprender qué había sucedido ahí y una valentía mayúscula para dar testimonio frente a ese manto de desconfianza que partía principalmente de sus compañeros y compañeras de militancia. El cuestionamiento acerca de qué hicieron esas mujeres para salir con vida del terror encuentra su respuesta en la escena sexual que se desplegaba en el campo de concentración. Menos víctimas, malas víctimas: putas y traidoras.

“Yo no me estoy metiendo con los setenta. Yo tengo bruto metejón con la historia de esta mujer”.

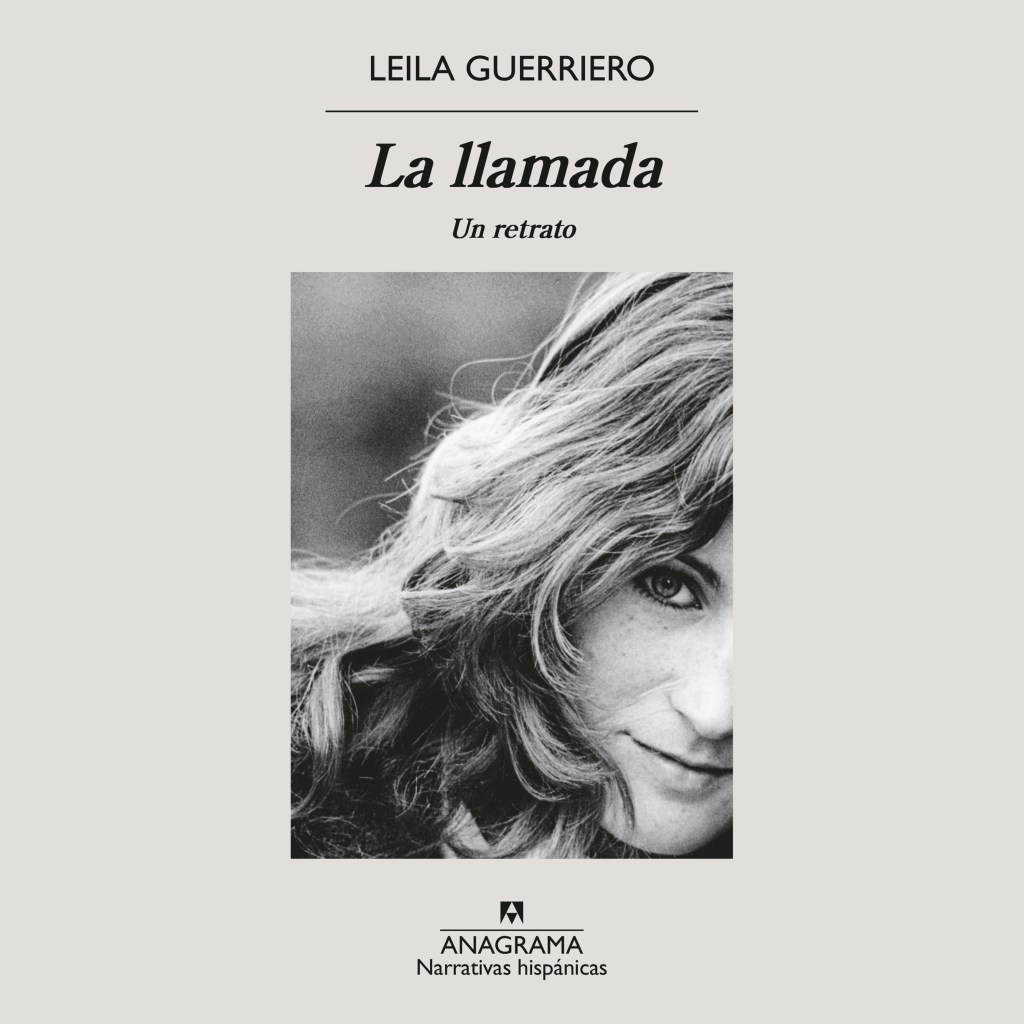

La confesión de Leila Guerriero se cuela en el último tramo del retrato que constituye La llamada. La rigurosa crónica recorre la vida de Silvia Labayru, sobreviviente de la ESMA y denunciante, junto a Mabel Lucrecia Luisa Zanta y María Rosa Paredes, en el primer juicio por crímenes de violencia sexual perpetrados en ese centro clandestino.

Brevemente: detenida de manera clandestina estando embarazada, con veinte años, Labayru es torturada, es obligada a parir en cautiverio, es separada de su hija recién nacida y es violada de manera sistemática por el entonces teniente de fragata Alberto González —mentor de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, visitado hace semanas en el penal de Ezeiza por un grupo de diputados libertarios. Las violaciones que se llevaban a cabo en la ESMA eran orquestadas por Jorge Eduardo Acosta, mandamás del establecimiento. La extensión del libro da lugar a relatos minuciosos de las salidas, los viajes y las relaciones que fue forzada a mantener con su verdugo. Un año y medio después de haber sido chupada, es puesta en libertad. Ya radicada en Madrid, Labayru se chocará de frente con diversas formas de acusación y rechazo por parte de los propios compañeros exiliados, salvo contadas excepciones.

Está de más observar que el libro excede las intenciones manifiestas de “no meterse con los setentas” de la autora de la autora. Pero me interesan más las coordenadas que determinan el interés en la historia de esa mujer, el metejón. Aun cuando a lo largo de las entrevistas la cronista busca afirmarse en una actitud curiosa pero desafectada, necesaria para sostener cierto grado de distancia profesional, Labayru es una mujer fascinante. Por su belleza felina, por su inteligencia, por su elegancia un poco desenfadada, por sus contradicciones, también, por sus miserias y sus opacidades.

Hija de una familia de origen militar, alumna del CNBA, militante montonera, sobreviviente del infierno de la ESMA, Labayru no se acomoda del todo a ninguna de esas insignias. De esa posición un poco díscola elijo recuperar algunas líneas de fuerza que vienen a desestabilizar la figura de la víctima y, en ese gesto, a interrogar buena parte de los discursos que circulan dentro del heterogéneo y tensionado espacio que configuran los feminismos —puesto en crisis, además, a partir del advenimiento libertario.

“Ser inerte como carta de presentación de una víctima adecuada al mercado del reconocimiento”

Laura Klein, filósofa feminista y autora de Más acá del bien y del mal: por un feminismo imposible, tiene la sana costumbre de pensar más acá de las categorías que la época establece en torno a lo que se debe decir, situándose por fuera de los discursos hegemónicos que solidifican sentidos. En el caso de la violencia sexual, Klein sitúa esa respuesta especular que el feminismo construyó para contrarrestar los efectos devastadores de la tan conocida culpabilización de la víctima: si históricamente las mujeres tuvimos que demostrar que no provocamos los ataques sexuales, zafar de esa sospecha no ha sido sin costos. Para absolver a las mujeres que han padecido una violación sexual, para ser reconocidas entonces como víctimas, es preciso despojarlas de toda acción.

Se configura entonces La Víctima como una identidad glorificada a expensas de todo aquello que no se acomoda del todo al estatus de inocencia y sacrificio. Ante el tribunal público —cada vez más masivo y más difuso—, no sólo hay que demostrar el daño, también hay que purificarlo. Sucedió con el Diario de Anna Frank, primero censurado por su padre y único sobreviviente del grupo familiar, y luego por Contact, la editora holandesa que publicó la obra en 1947. Los párrafos que podían resultar ofensivos a las víctimas del genocidio y las referencias a su sexualidad fueron amputadas para lograr un texto aséptico, revestido de inocencia, sin esos inconvenientes sentimientos de rechazo que la jovencita expresaba hacia sus compañeros de encierro, incluida su madre, o la obscena descripción de su vulva.

Estas operaciones van mutilando la experiencia hasta reducirla a una confirmación de una cartografía rígida que nos sitúa a las mujeres siempre del lado del cuerpo inerme, pasivo y bondadoso. Ajustarse a ese estereotipo tiene sus ventajas: aunque resulte paradójico y poco conveniente para las históricas ansias de emancipación femenina, hoy ser reconocida como víctima, pertenecer a esa comunidad aunada por la fetichización del daño, parece ser un objetivo más noble que dejar de habitar ese lugar, que reponerse y servir para otra batalla.

¿Qué salida de las estructuras de dominación estamos imaginando al establecer estas identidades férreas en torno a la herida?

Vuelvo a La llamada. A pesar (o a causa) del metejón, y a diferencia de lo que sucedió con el texto de Anna Frank, Guerriero decide dar rienda suelta a los testimonios de Silvia. En este caso el dolor no se purifica: se complejiza. De este modo, las referencias al placer sexual que puede existir en una violación, por ejemplo, logran incomodar a ese lector que se ha acostumbrado a asociar ciertas violencias con sus correlativas posiciones sufrientes. La protagonista de esta historia no es santa, ni casta. Es humana, demasiado humana.

“Me revienta que estén sacándote fotos y viendo si se te cae la lagrimita. Y no, no se me cae la lagrimita”, dijo un día que salíamos de la ESMA, después de que un fotógrafo la tuviera bajo su lente durante un acto.

Labayru observa con fastidio el modo en que los y las sobrevivientes de la dictadura militar son convocados, “con las mejores intenciones”, a hablar del daño: “una vez víctima, forever víctima”, ironiza. Como si no hubiera vida después de la ESMA. Como si esa experiencia, además de constituir una identidad absoluta, tuviera que reeditarse cada vez para poder rendir el homenaje que la víctima merece. ¿Sostener al mártir en el lugar de martirio como única garantía de la memoria? Como los monos del circo, dice Labayru. Como la estatua en el museo.

Si ciertas políticas de la memoria construyeron la imagen de una víctima a la medida de la necesidad de condenar los crímenes de la dictadura cívico militar, si el discurso feminista requirió pasivizar a las mujeres violadas para anular la sospecha de haber provocado el ataque sexual, debemos ser capaces de escuchar lo que la experiencia real y concreta de las víctimas viene a desestabilizar de nuestros cómodos relatos sin que eso implique relativizar ningún delito. Ejercer el pensamiento en lo complejo para combatir con mejores armas los discursos negacionistas de las violencias más espantosas: esos que culpabilizan a las víctimas, que victimizan a los verdugos.Escuchar a Labayru es escuchar a una sobreviviente que ha podido pasar a otra cosa, cuyo testimonio, además, dice otra cosa. Labayru es una mujer clasista y prejuiciosa. Sabe sobre el poder que le otorga su belleza y lo utiliza. Tiene miedo al desamor. Durante mucho tiempo optó por el silencio. En determinado momento, decidió hablar. Cuestiona la dirigencia de Montoneros, critica las prácticas que activamente y con pericia deliciosa supo ejecutar, habla de los moralismos de la militancia de izquierda, de la hipocresía del feminismo institucionalizado. Pero sobre todo, Silvia Labayru (y cada una de las mujeres que testimoniaron sobre las violaciones en los centros clandestinos de detención) dice que aceptó pagar el precio de la violación para sortear la muerte, que negoció lo menos malo, que hubo cálculo, deseo, actividad, astucia. Que encontró un margen estrecho, acaso azaroso, para aferrarse a la vida.

Águeda Pereyra es psicoanalista y autora de Putas. Erotismo y mercado (Síncopa 2022), coautora de Todo Diego es político (Síncopa, 2020). Colabora en Polvo, #lacanemancipa y otros medios.

Replica a Emilia Delfino: “Cuando Villarruel conoció a Videla, le pareció una persona muy naif, muy inocente” – VayainaMag Cancelar la respuesta